今回このテーマを取り上げたのは、酪農家さんを廻る中で、発熱したコーンサイレージ等を給与しても、そうでない場合と同様に牛が問題なく採食している場面を散見したためです。

私は過去、発酵飼料(いわゆる「ぼかし飼料」)の研究に従事したことがあります。この飼料は、豆腐粕などの食品副産物を発酵装置に投入し、高温で殺菌、あるいはそのまま30〜40℃で加温し、乳酸菌や酵母などを添加して攪拌し、約24時間発酵(培養)して製造されるものです。

この「ぼかし飼料」では、添加した酵母や乳酸菌、納豆菌などが主に増殖していると考えられます。

ただし培養を長時間続けると、納豆菌などのバチルス属細菌が増殖し、アミノ酸やタンパク質をエネルギー源として利用するようになります。その結果、アンモニアやアミンなどが生成され、腐敗・変敗につながっていきます。

同様に、サイレージやTMRが発熱する場合も、発熱の初期には酵母や好気性細菌が飼料中の糖や有機酸を速やかに利用して増殖し、比較的有害物の生成は少ないと考えられます。

当然ながら、飼料が熱発すればエネルギーは大きく損失します。しかし、発熱初期でトキシン、アンモニア、アミンなどの有害物質がまだ多量に生成していない段階では、牛の代謝や嗜好性に直ちに大きな影響を及ぼさない場合もあります。

とはいえ、この変化は連続的に進行します。どの程度の熱発が牛に有害となるかを一律に判断するのは難しいのも事実です。

以前のブログでも触れましたが、市販の納豆を賞味期限切れで冷蔵庫に長期間放置すると、アンモニア臭が強まり、とても食べられなくなります。これは納豆菌がアミノ酸を分解し、アンモニアやアミンを産生するためです。

したがって、熱発したサイレージやTMRは、できるだけ給与を避けるのが牛の健康や生産性の面では望ましいといえます。ただし経営的にやむを得ない場合には、上述の点を理解したうえで慎重に判断することも必要でしょう。

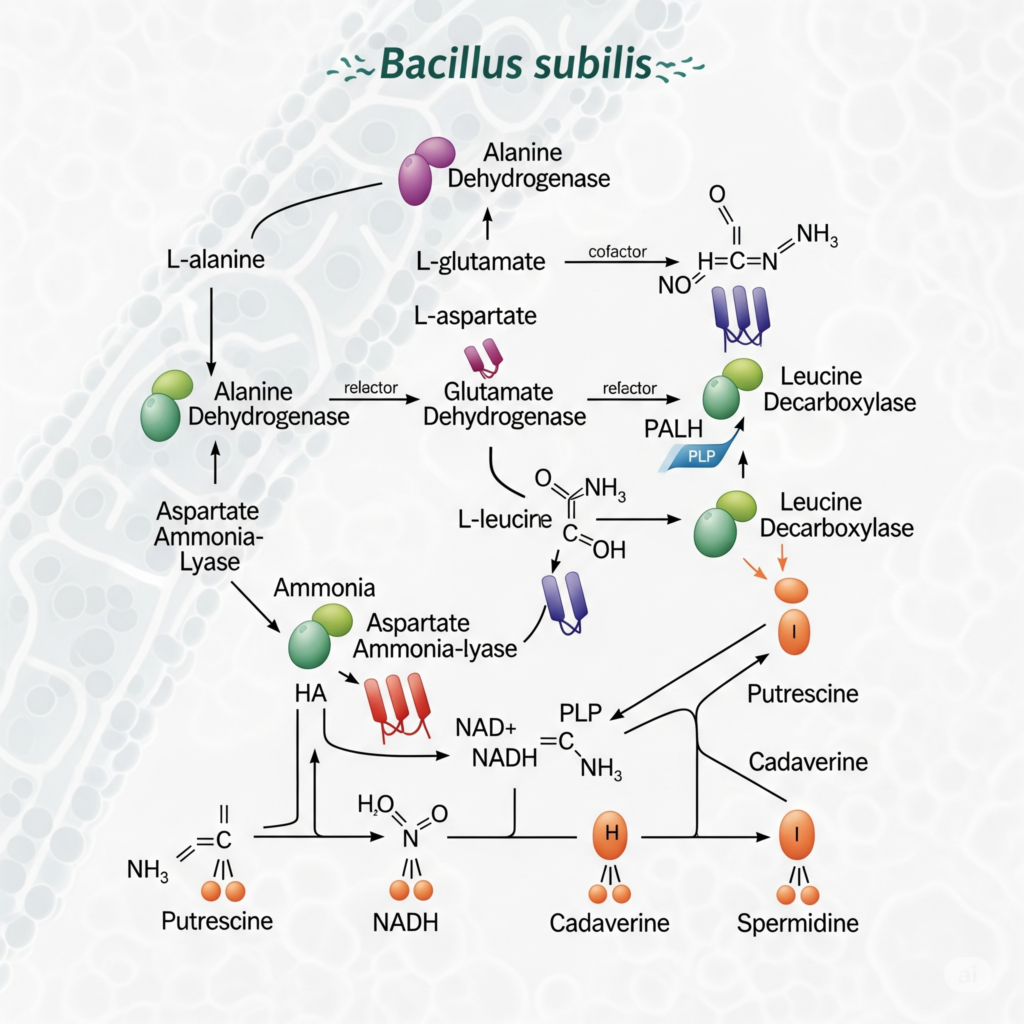

冒頭の図は、納豆菌がアミノ酸を代謝する際に、アンモニアや種々のアミン類といった有害物質を生成することがあることを示しています。